Nota di fondo

Orrore. La nausea mi mordeva lo stomaco ogni volta che varcavo la soglia della casa dei nonni.

No, non nonni. Bisnonni. Il salto oltre il presente si fa così ancora più vertiginoso.

A terminare quella parabola coatta, alla quale non avrei mai indulto se mia madre non mi ci avesse trascinato dentro a forza, la sensazione di apprestarsi all’atroce immersione in un sepolcro. L’atrocità risiedeva nell’innaturalità di quel gesto, autentico affronto all’imperativo igienico senza il quale non si dà nessun discorso sulla salute.

Non deve esistere contaminazione tra vita e morte. Quali uomini ormai morti l’avevano intuito, da vivi, quando presero a nascondere i corpi di chi aveva camminato con loro?

La vista richiede un contatto. L’innesco della sensazione non può sottrarsi alla presenza dell’oggetto. Elimini la presenza, elimini la sua azione su di te. L’inumazione è il tentativo di sottrazione dei vivi all’impressione della morte; a quel dito ossuto che preme in mezzo alla fronte, direttamente sul cranio, sulle volute del cervello, per imporsi sulla libertà dell’uomo di ignorarlo. Sparita la vista rimane la memoria, ma la memoria è tollerabile perché è in nostro potere.

La vecchiaia ha un suo odore specifico. È inconfondibile e, a differenza di quello della malattia che può essere stemperato dagli effluvi della medicalizzazione, non lascia sulla lingua nessuna sensazione di pulito, di catarsi. Il disinfettante non è amico della vecchiaia, anzi: sembrano respingersi vicendevolmente. L’una è pigrizia incorporata nella biologia attraverso la progressiva infiorescenza di cancrene esperienziali; l’altro esalta il proprio potere attivo e a questo lega il proprio valore. Il miglior disinfettante è quello che agisce di più, il vecchio più tipico è quello che riposa più ostinatamente nell’immobilità.

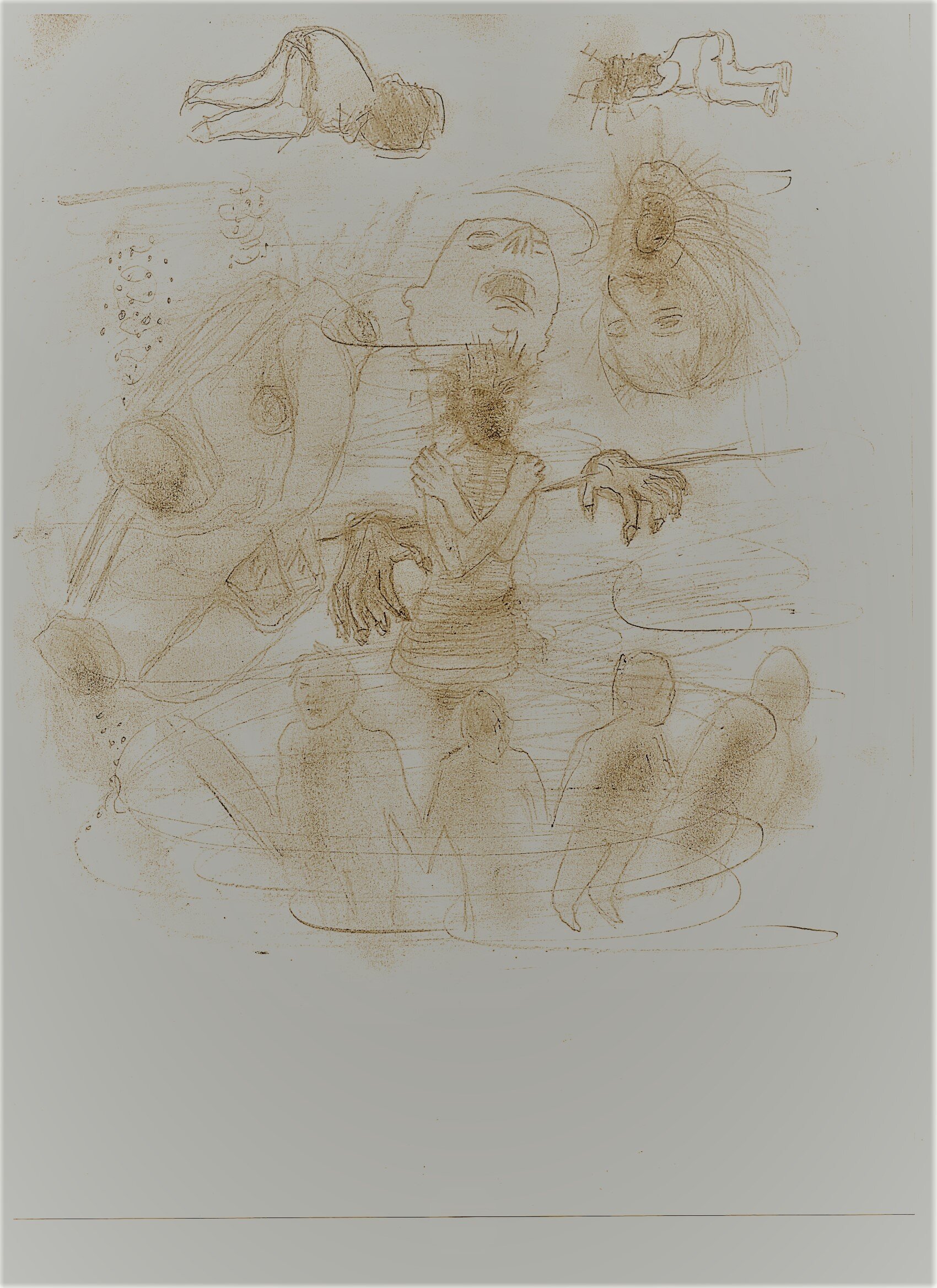

È un odore intrusivo, che si può annusare a volte sulle giacche dei nonni: quando ti si infila nel naso ficca ogni pensiero, ogni azione tra parentesi. La contingenza non ha più presa, vi hai aderito fino a un istante prima ma ora è un terreno accidentato che ti si nega. E pensi non alla morte che ti attende, perché il futuro presuppone un presente vivo, pieno, che esonda oltre i propri confini; ma alla morte che c’è, a quella su cui cammini, alle carote molli sul fondo del frigo che ingrigiscono, al cane che hai seppellito in giardino due mesi prima e che ora è trafitto dalle radici delle ortensie, alle esalazioni che i fiori mandano premuti dall’afa e che forse sono proprio quelle della sua carcassa, succhiate dal legno e sudate da quell’inno alla putrefazione che sono i petali, alla pelle che ti si rilassa in faccia, alla faccia che ti cola, quasi, per tornare alla terra. Pensi alla giacca e al morto che ti ha preso sulle ginocchia, lo guardi con riprovazione, perché non vai a sdraiarti in una fossa? pensi, non dovresti stare qui, tra noialtri, tra noi vivi.

Ma quelli non erano nonni, erano bisnonni. E l’essere umano è rorido, non secca al sole che leva la puzza a tutto e sbianca come una colata di calce: noi ci impregniamo del nostro stesso odore, ammuffiamo, la pelle si piaga, i capelli lasciano spazio alle croste, facciamo il bagno in questa marcescenza. Non è possibile scrollarsela di dosso, perché equivarrebbe a scrollarsi di dosso la vita. E la vita, benché usurata, è tanto cara al vecchio quanto più sottile diventa.

L’odore di vecchiaia dei bisnonni è perciò quasi insopportabile. Si appiccica su tutto ciò che toccano, su tutto ciò su cui respirano. È la tortura del nostro secolo. Una volta era raro che ci si affaccendasse ancora sulla terra a novant’anni dalla comune migrazione che ci fa scivolare fuori dal ventre materno per depositarci in seno alla società. I paleantropi non l’hanno mai sentito nel naso quell’odore: sono morti senza sapere che puzza avesse la morte che si allunga nella vita, che ci si stiracchia dentro con simulata indifferenza e prende posto proprio lì, a ridosso di se stessa. La modernità invece è diventata possessiva verso i propri progenitori, non si sa se per affetto o per senso del dovere e ovviamente tace al riguardo: trattiene tutto, la storia, gli epitaffi, i corpi martoriati.

La casa dei miei bisnonni era più di un guscio impassibile accidentalmente attraversato da due esistenze che si stavano sgretolando: l’intonaco all’esterno le imitava polverizzandosi e agli angoli dei muri del bagno era aggrappata una muffa nera che ormai ne aveva rivendicato il possesso. La cromatura delle cerniere del coperchio del water era rosicchiata dalla ruggine e sui gradini delle scale sostavano perennemente cassette di frutta in quantità tali da suggerire che almeno la metà sarebbe finita sul fondo del cassonetto dell’umido. Che fosse estate o inverno le imposte erano sempre accostate, a respingere la luce. Nel buio gli odori precipitano meglio, si avvinghiano agli atomi di ossigeno e lo rendono corposo, pesante. L’impressione che l’intera composizione suggeriva era quella di una natura moribonda, e dunque morta. La pochezza di vita al di sotto di un certo livello sancisce l’invadenza della morte.

Detestavo fare visita ai bisnonni perché mi costringeva ad ingoiare l’aria mortifera che stazionava intorno a loro. Questa attraverso le innervazioni del naso soggiogava il mio pensiero e lo attirava sulle forchette lavate male e lasciate a sgocciolare accanto ai cucchiai puliti, o sulla dentiera che si staccava rimbalzando sulla lingua corta e scura di mia nonna mentre lei seguitava a parlare. Il disgusto mi premeva da ogni parte, mi ritraevo il più possibile per difendermi dalla contaminazione. Nei margini del mio campo visivo entravano improvvisamente le confezioni di pannoloni, accatastate alla bell’e meglio tra comodino e muro, e non potevo non indignarmi per la calma rassegnazione con cui accettiamo di finire la nostra esistenza nel piscio. Guardavo mio nonno lavarsi la faccia e svuotare il naso nel lavello della cucina, accanto ai bicchieri: mi torturavo allora con decine di immagini raccapriccianti, me li figuravo sporchi mentre mia nonna me li porgeva per offrirmi dell’acqua che prontamente rifiutavo.

A chi muore giovane si vuole più bene perché non ha ancora iniziato a puzzare.

I miei bisnonni avevano addosso l’odore della vecchiaia, il cui evento era stato accelerato dai logoranti lavori svolti in gioventù, in mezzo alle risaie. Non erano semplicemente vecchi: lo erano due volte. Gli anni che irrigidivano loro le giunture stavano diventando davvero troppi: che ancora respirassero era un affronto alla logica della biologia.

Morirono mancando di poco il traguardo di un’età a tre cifre, e in cuor mio ritenni che avessero vissuto abbastanza a lungo per non rammaricarmi del fatto che fossero ormai stipati in casse di legno.

Sono chiusi, per fortuna sono chiusi e lontani; finalmente posso scegliere se avvicinarli attraverso la narrazione come fantasmi inodori oppure se sbuffarci sopra e farli svanire. Il ricordo non oppone la stessa resistenza alla scomparsa che oppone invece la materia.

Non ho mai guardato dentro una bara. Basta, mi ripetevo, basta, è morto, mettetelo via, non ci assomiglia più. La voyeuristica fascinazione per il cadavere che permea la nostra cultura mi sgomenta in modo radicale. La morte rimane il totalmente altro che non riesco a ricondurre a me. D’altronde che bisogno c’è di farlo? Sarà lei a riassorbirmi quando il mio attaccamento alla vita avrà perso vigore.

Il corpo di mia nonna era mutilo: la putrefazione le aveva addentato una gamba e i medici gliel’avevano dovuta tagliare, perché sta male che il morto marcisca mentre parla ancora. Aveva smesso di parlare una settimana più tardi.

Mi spaventava la possibilità che anche lei intuisse il paradosso del suo stato liminale, che quello sfacelo fosse presente in qualche misura alla sua coscienza. Da bambina mi è capitato spesso di svegliarmi nel cuore della notte e di chiamare mia madre gridando di non voler morire. Non voglio invecchiare, avrei dovuto dire, voglio che il decadimento non mi prenda, arrestalo ti prego. Mia madre credeva di consolarmi ripetendomi che avevo ancora tanti anni davanti a me e che non avevo ragione di preoccuparmi. Ma quella certezza anziché darmi conforto acuiva la mia vertigine. Volevo strapparmi le cellule a forza, togliermi di dosso quella potenzialità di lenta derelizione. Che la morte mi afferrasse pure, ma senza violentare a più riprese il mio corpo vivo.

Circa due anni dopo aver seppellito i miei bisnonni ci trasferimmo nella loro casa. Ad ogni suo pezzo avevamo tolto la vecchia pelle per mettergliene una nuova: gli infissi, i pavimenti, i muri gonfi di umidità. Nulla era rimasto uguale a se stesso. Il nostro lavoro l’aveva trasformata rendendola irriconoscibile: per appropriarcene avevamo avuto bisogno di grattar via l’identità che aveva avuto sino ad allora, riportandola ad uno stato di candore originario. Era un lenzuolo nuovo, un cotone immacolato che non aveva ancora trattenuto il sudore, l’impronta dei segreti di nessuno. Una tela pronta ad accogliere storture, sbavature, progetti. Abbiamo divelto i sanitari, li abbiamo sostituiti; gli alberi da frutto che una volta riempivano le cassette sui gradini sono stati abbattuti. Al loro posto c’è il prato; dalle finestre entra più luce.

Eppure ancora oggi, quando da Torino prendo il treno che si getta nella campagna per tornare a far visita ai miei genitori, lo stesso odore mi arpiona il naso. I nostri sforzi lo hanno mascherato ma non sono stati in grado di cancellarlo. Spalanco la porta ed eccolo, solido, denso. Faticoso. Un dubbio accompagna la certezza che al mio infantile desiderio di strapparmi le cellule a forza non c’è stato alcun seguito: quell’odore me lo porto addosso anche io?

Il morto con la giacca puzzolente che ti prende sulle sue ginocchia abita in me. Si è accomodato; non credo ci sarà modo di mandarlo via, con le buone o con le cattive. Prego, faccia pure. È occupata questa sedia? Approfitta della mia distrazione, si ritaglia uno spazio sempre maggiore. Non posso tenerlo d’occhio continuamente; si staglia su uno sfondo, ed è quello che mi tiene in vita.

Osservo mia madre: forse nella bara ci sto guardando ora.